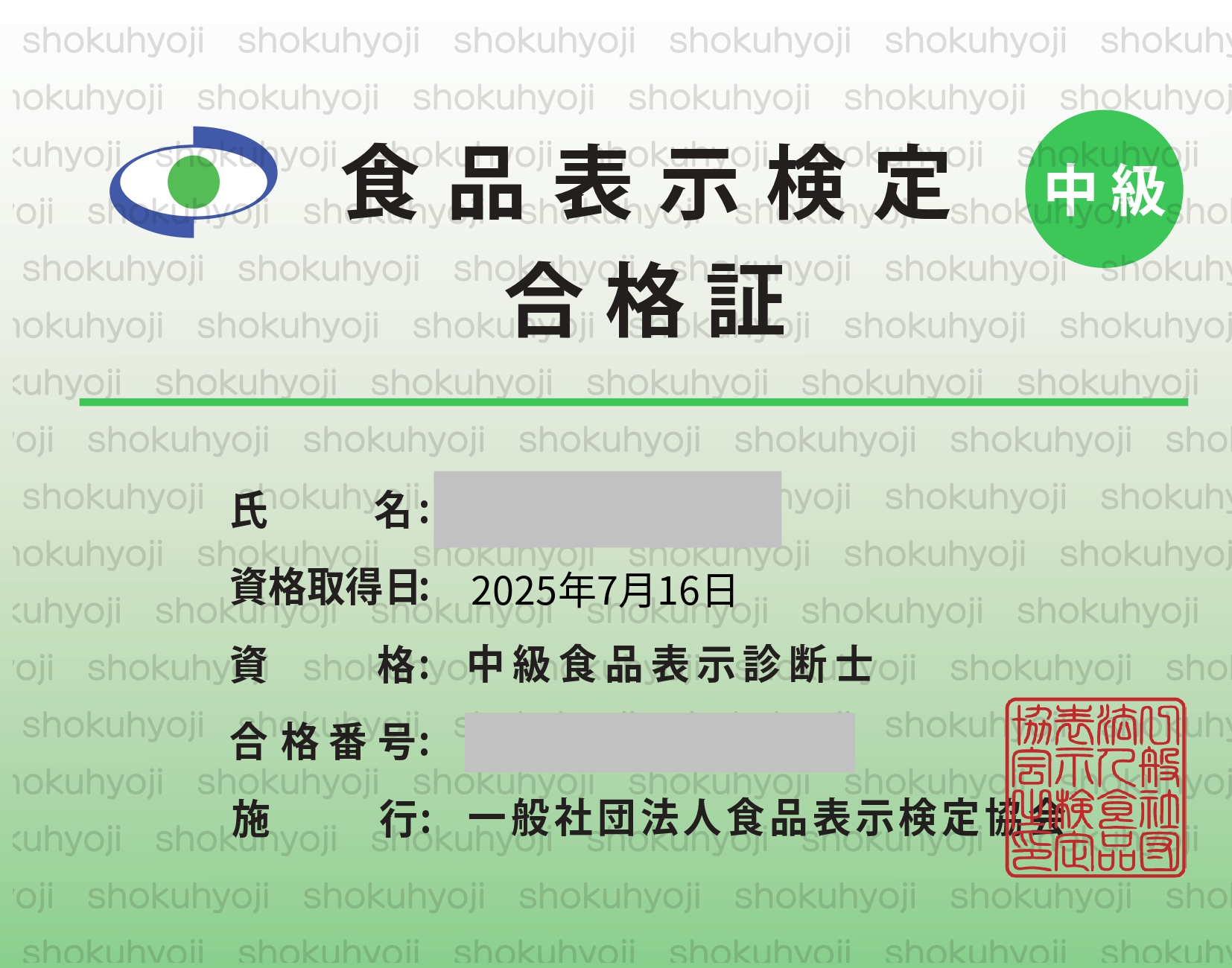

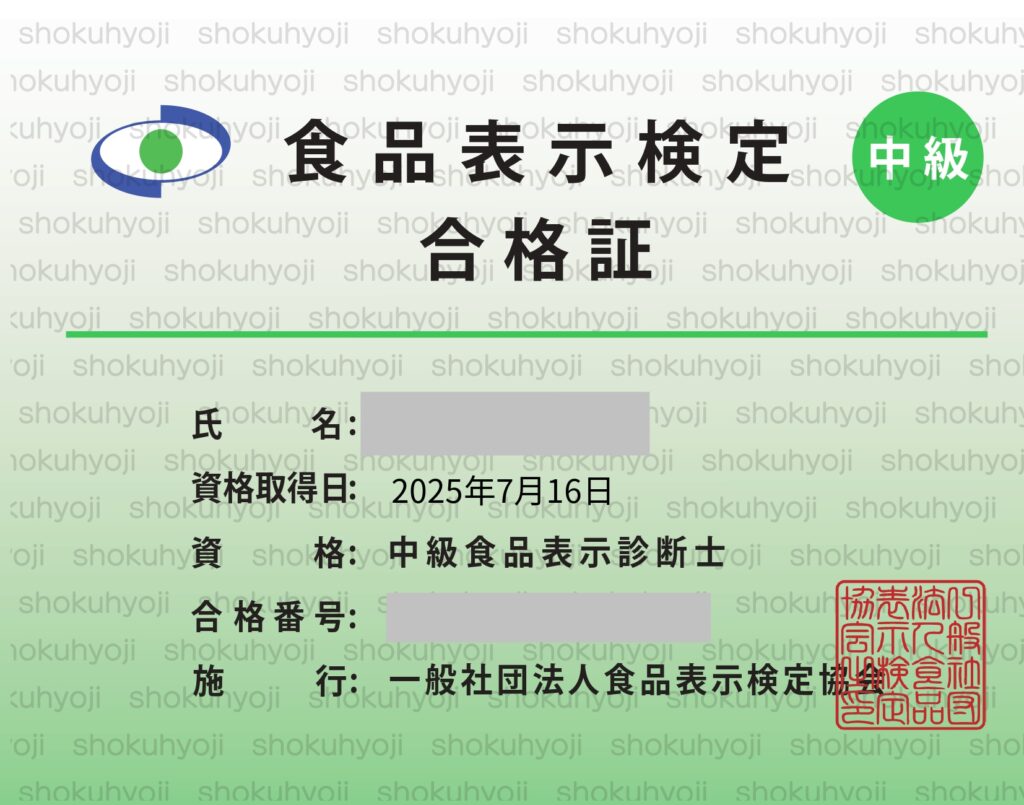

食品表示検定〈中級〉に合格しました!

専門用語が多く、過去問もなくて正直不安でしたが、独学・30時間の学習で82点を獲得できました。

このブログでは、私が実際に使った教材やスケジュール、勉強のコツをリアルにお伝えします。

「これから受けたいけど不安…」「何から始めればいい?」という方に、ぜひ読んでいただきたいです。

1. 食品表示検定〈中級〉とは?

食品表示検定は、食品パッケージなどに記載される表示内容に関する知識を問う検定試験です。中級では、食品表示法、JAS法、景品表示法、栄養成分表示やアレルゲン表示など、実務にも直結する内容が問われます。合格ラインは70点以上。私は82点で合格しました。

2. 私のスペックと勉強スタイル

私は食品小売店で働いており、調理師資格も取得しています。日頃から食品に関わる仕事をしているとはいえ、表示のルールについては改めて勉強が必要でした。

忙しい毎日の中で、勉強は毎晩就寝前にコツコツと取り組みました。下の子を寝かしつけてからの夜の静かな時間が私の集中タイムでした。

3. 勉強スケジュールと勉強時間

試験2か月前〜

まずは公式テキストを1回通読。内容が難しく、用語もわかりにくいためとても大変でしたが、全体像をつかむためにとにかく読み切りました。

試験1か月前〜

再びテキストを読みつつ、公式問題集に着手。間違えた問題は印をつけ、テキストと照らし合わせて理解を深めました。苦手な部分はノートにまとめたり、付箋を使って目印をつけたりしました。

試験1週間前〜

問題集を3周しました。間違えた箇所を重点的に復習し、ルールや数字は何度も確認。集中して取り組んだのはこの期間です。

トータルの勉強時間はおよそ30時間でした。

4. 使用した教材と活用法

- 公式テキスト(最新版)https://amzn.to/4oblTM2

- 公式問題集(最新版)https://amzn.to/4fjhBhA

過去問が公開されていないため、問題集が実質的な対策の柱になります。繰り返し解くことで、出題傾向や頻出ポイントが見えてきます。

5. 合格のポイントと反省点

- 問題集を繰り返すことで、50点程度は取れるレベルに到達します。

- そこに加えて、食品表示の基本ルール(特定原材料、栄養成分表示、期限表示など)をしっかり覚えることで、応用問題にも対応できます。

- 反省点としては、最初のテキスト読解にもっと時間をかけてもよかったかもしれません。

6. これから受ける方へメッセージ

食品表示検定〈中級〉は範囲が広く、最初はとてもハードルが高く感じると思います。でも毎日少しずつでも進めれば、必ず知識は身につきます。特に直前1週間の集中がカギです。

過去問がないからこそ、問題集をしっかりやること。そして、「なぜその表示になるのか?」を理解しながら学ぶと、知識が“線”でつながっていきます。

私自身、30時間の独学で合格できました。迷っている方、時間が取れるか不安な方も、ぜひチャレンジしてみてください!

Amazonのアソシエイトとして、harukazebakeは適格販売により収入を得ています。

[改訂9版]食品表示検定認定テキスト・中級 [ 一般社団法人食品表示検定協会 ]

価格:2970円

(2025/11/2 21:33時点)

感想(0件)

[改訂版]食品表示検定 中級・問題集 [ 一般社団法人食品表示検定協会 ]

価格:2420円

(2025/11/2 21:34時点)

感想(0件)